- ホーム:第一部 まえがき

- 第2部 うつは 「治る」!

- 第3部 あなたは「新型うつ」である

- 第4部 だからあなたは「完治」しない

- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう

- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」

- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢

- 1)「メシが食えん」では食えません

- 2)人類の「メシの食い方」

- 3)現代日本の「メシの食い方」

- 4)「カネが無ければ食えません」

- 5)最小限度の「メシの食い方」

- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)

- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか

- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)

- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)

- 10)扶養義務との両立

- 11)人生での「リスク対処」

- 12)「雇用市場」で「メシを食う」

- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動

- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」

- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変

- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」

- 17)「疑似問題」の先へ

- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは

- 19)【解②】「好きなことだけ」やる

- 20)【解③】「採算度外視です」

- 21)解①②③の結合

- 22)価値は「等価交換」

- 第3章 うつに向けられる「世間」の目

- 第5部 それじゃうつは「再発」する

- あとがき

- 自己紹介

- リンクとシェアについて

- おことわり

- サイトマップ

- 連絡先

3)「新型うつ」は「あまったれ」なのか

(「新型うつ」をどう認識するか)

「新型うつ」は病気なのか

- さてここで以前のページで書いた医師の見解を思い出していただきたい。

-

図を再掲した通り、「新型うつ」は「うつ病」なのかどうか、ほぼ相反する見解があった。

これはどのように理解したらよいのだろうか。

文化の違いは「病気」なのか

- これまで述べて来たように「新型うつ」はカルチャーギャップである。

-

だが、どんな文化の持ち主であるのかは、本人の価値観の問題だ。

それは生まれつきの考え方と本人の価値観によって決まる。病気のせいなんかではないのだ。 -

だからカルチャーギャップは病気ではないし、この意味では「新型うつ」は病気ではない。

もし病気でないのであれば、そもそも「うつ病」ですらないことになる。

「抑うつ状態」は放置できるのか

-

とは言え、そのカルチャーギャップによって、本人が抑うつ状態で苦しんでいるのは事実である。

従ってそこには何らかの手当てが必要だ。放っておいても構わない問題ではない。 - その意味で考えるのなら、やはり「新型うつ」も「病気」として扱わなければならない。「新型うつ」は「病気」なのだ。

「肯定的な立場」の視点から

-

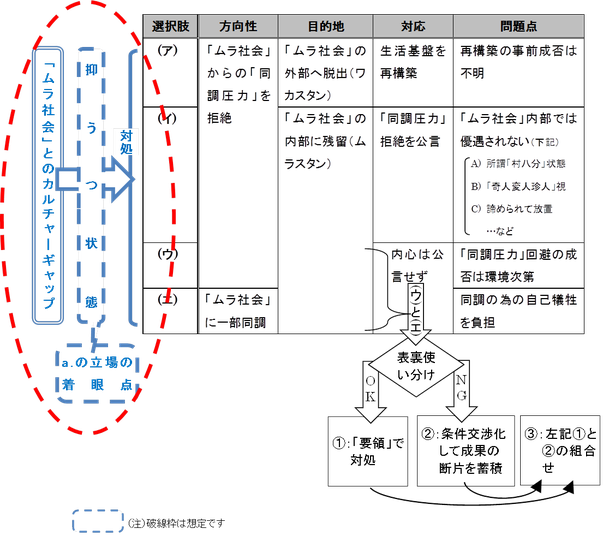

従って「新型うつ」を「うつ病」として認識することに対して「a.肯定的な立場」の医師がこう言うのは当然だ。

「軽症レベルで病院に来るのは悪いことではない。どんな病気も早期発見が大切」と。

-

その意味で理解する限り「新型うつ」はやはり病気なのである。

このような限定条件を付けて読み込む限り、「a.肯定的な立場」も正しい見解だと言える。

-

恐らくこの「a.肯定的な立場」は専ら「抑うつ状態」に着目した視点からなのではないだろうか。

これを図示すれば、次の通りになることだろう。

否定的な立場」の視点

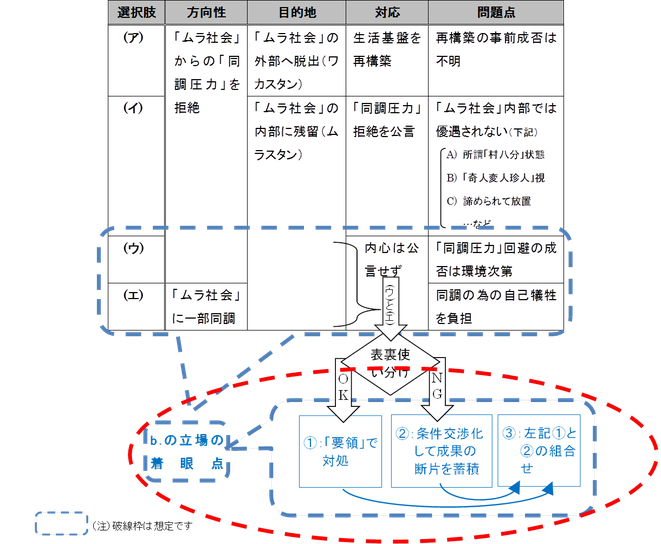

- それでは「b.否定的な立場」の場合はどうか。

-

仮にもしこの立場が

「人生の選択肢は(次の図の)選択肢(ウ)または(エ)のどちらかに必ず収斂する筈だ」

というような考え方だったとしたら、どうか。

-

その考え方にはこんな前提があるのではないのだろうか。つまり

「人間は孤立して独居生活を送っている訳ではない。必ず社会の中で生きている。

だから個人は、社会つまり周囲と両立調和するように生きなければならない」と。

- ただしこの前提では、個人だけが無条件に問題視の対象となる。社会の方の矛盾や問題点の有無は、特に意識も認識もされない。

-

つまり両立調和を図るべく努力しなければならないのは個人の方だけだ。

この前提では、それは恐らく無意識に自明のことなのだろう。

- となると図中の選択肢(ア)は、ムラ社会から脱出してしまうので、人生の選択肢としては不可である。

-

また、選択肢(イ)はムラ社会に残留はするものの、周囲との調和はしない。従って、これまた不可である。

-

だが前記の前提に立てば、いずれにせよ人生の選択肢は選択肢(ウ)または(エ)のどちらかに収斂するはずである。

従って残る課題は「社会との両立調和の具体的な方法として、①②③のどれを取捨選択するのか」ということだけになる。

-

だが既に述べた通り、この①②③の方法にも各々問題点は有る。

それでは、そのような問題点に直面した時にどのように対応するのか。

-

その対応については、こういう認識になっているのではないのだろうか。

「①②③の各方法にある固有の問題点。それに直面した上でどれを取捨選択するのか。

その悩みだけが『うつ病』の名に値する。

従ってその悩みだけが『うつ病』として精神科の治療の対象になるし、投薬も必要になるのだ」

と言う認識だ。前記の再掲図で、赤色の破線で囲って図示した部分である。

-

だとすると「新型うつ」はどうか。

悩む対象が①②③の方法の具体的な問題点へ収斂するどころか、その遥か手前の段階で抑うつ状態に陥っている訳だ。 -

おまけに抑うつ状態から脱け出したとしても、選択肢(ウ)や(エ)を選ぶとは限らない。選択肢(ア)とか(イ)の方向へ進む可能性もあるらしい。

悩む段階も方向性も全然違う。 -

これでは前記の前提に立った場合の「うつ病」の定義にも当てはまらない。従って精神科の治療の対象にもならないことになる。

-

従って「b.否定的な立場」からは

「『新型うつ』は『うつ病』ではない」「精神科の治療は必要としないし、投薬も不要」

という発言になるだろう。それも、このように解釈を加えて来れば首肯できる。

- このような前提と解釈を限定条件として付けて読み込む限り、「b.否定的な立場」も正しい見解だと言える。

-

前記の再掲図で言えば、この「b.否定的な立場」は恐らくこうだ。

人生の選択肢を(ウ)と(エ)に限定し、具体的な対象としては①②③の方法の問題点だけに着目する。

こんな視点なのではないだろうか。

着眼点の相違

-

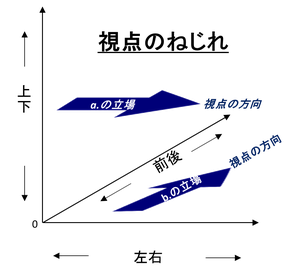

このように「a.肯定的な立場」では、うつの出発点である「抑うつ状態」に注目する。

これは、謂わば「始まり」に着目した視点だと言えるだろう。 -

一方「b.否定的な立場」では、患者が課題とすべき「選択肢」に注目し、且つその範囲を厳格に解釈する。

こちらは、うつの「終わり方」に着目した視点だと言えるだろう。

「ねじれの位置」

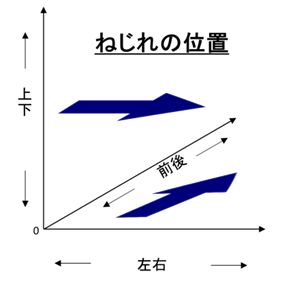

- これらの「a.肯定的な立場」と「b.否定的な立場」では、それぞれ注目する視点の角度も方向も異なる。謂わば「ねじれの位置」(図)にある訳だ。

- 従ってお互いに決して交わることなく、すれ違ったままになる。だから異なる見解が出てきているのだ。あらためて前記の再掲図を使って比較すれば、次の通りである。

どちらも「正しい見解」

-

既に書いたように、うつは原因もメカニズムも未解明だ。

だが、その限られた条件の中で医師たちは最善を尽くす為に、日夜努力を重ねている。目の前に患者が現れたら、とにかく可能な範囲で最善を尽くすのが、医師と言う職業なのだ。 - 前記のような解釈と前提をそれぞれの限定条件として付けて読み込む限り、「a.肯定的な立場」も「b.否定的な立場」も、どちらも正しい見解だと言える。もちろんその「正しさ」は、あくまでそれぞれこのような限定条件付きでの「正しさ」である。この点あらためてお断りしておく。

- ただし、前記で述べたような前提も解釈も、また限定条件や着目の視点などにしても、どちらの医師も、実際にそのような内容を述べていらっしゃる訳では全然ない。これら全ては、あくまでここでの著者の想定である。この点誤解の無いように、併せてお断りしておく。

一般社会側の認識

-

だが、どちらの医師もこのような内容を述べていらっしゃる訳ではないということは、逆に言えばどうなるのか。即ち、

「たとえお医者様の仰ることであっても、どのような前提と視点を背景にしてのご発言なのか、読み手側が予め考慮しながら理解しなければならない」

ということになる。読み手側には、事前にこのような認識が必要なのである。

-

「新型うつ」のように、お医者様によって異なる見解がある場合は、どうか。

このような読み手側の事前認識は、一層必要になるのではないかと思う。

もしこの認識がないとすると、医師間で異なっている見解を読んだ際にどうなるか。読み手は混乱するか、少なくとも動揺してしまう。 -

既に述べたようにうつと闘病中の患者は、心理的には相当追い詰められている。混乱や動揺は一層大きくなることだろう。

-

だがもし事前に上記のような認識を持っていたとすると、少なくともその動揺は少なく抑えることが可能になるのではないだろうか。

この意味でも問題となるのは、やはり一般社会側の認識なのだ。

お医者様が人生を決めてくれるわけではない

- もちろん、たとえ「a.肯定的な立場」の医師の許へ通院して抑うつ状態から脱け出せたとしても、それだけではうつの病因を解消したことにはならない。

-

この先の自分の人生をどうするのか、自分で選択肢を考え、自分で決めなければならない。

そうしてはじめて、うつからの根本的な脱出が可能になる。自分の人生を、お医者様が決めてくれるわけではないのだ。 -

この点も、当然のことは言え一般社会側が心しておくべき点だと言えるだろう。

この意味でも、問題となるのはやはり一般社会側の認識なのだ。