- ホーム:第一部 まえがき

- 第2部 うつは 「治る」!

- 第3部 あなたは「新型うつ」である

- 第4部 だからあなたは「完治」しない

- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう

- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」

- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢

- 1)「メシが食えん」では食えません

- 2)人類の「メシの食い方」

- 3)現代日本の「メシの食い方」

- 4)「カネが無ければ食えません」

- 5)最小限度の「メシの食い方」

- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)

- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか

- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)

- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)

- 10)扶養義務との両立

- 11)人生での「リスク対処」

- 12)「雇用市場」で「メシを食う」

- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動

- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」

- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変

- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」

- 17)「疑似問題」の先へ

- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは

- 19)【解②】「好きなことだけ」やる

- 20)【解③】「採算度外視です」

- 21)解①②③の結合

- 22)価値は「等価交換」

- 第3章 うつに向けられる「世間」の目

- 第5部 それじゃうつは「再発」する

- あとがき

- 自己紹介

- リンクとシェアについて

- おことわり

- サイトマップ

- 連絡先

4)「すごろく」でたどる「新型うつ」の「治し方」

「すごろく廻り」と「選択肢」

- これまでは、ムラ社会に対してどのように対処しうるのか、その取捨選択について述べて来た。

- だがその選択肢が自分にとって適切でなければ、何度でもすごろく廻りを繰り返してしまう。何度でも、うつが再発してしまうからだ。

-

つまり選択肢を誤れば、うつの「すごろく廻り」からいつまでたっても上がれない。

これが「すごろく廻り」と「選択肢」との繋がりである。

「新型うつ」は若者だけか

-

だがそうなると「新型うつ」は、「軽症で短期間」とか「ごく短期間しかうつ状態がみられない」とか「若者」の「軽症うつ」「軽度のうつ病」だとかばかりは、言い切れないのではないのだろうか。何度もすごろく廻りを繰り返せば、「短期間」どころか長期化する可能性だってあるのではないのだろうか。

-

そうなると「新型うつ」は必ずしも「若者」ばかりではないことになる。

「長年にわたり『新型うつ』によってすごろく廻りを繰り返しているうちに、若者からいつのまにか中高年になってしまった」という可能性だってあり得るのではないのだろうか。 -

また長期化によって、一層抑うつ状態が深刻化する可能性だってあるのではないのだろうか。

「若いうちなら人生のやり直しがきくと思っていたが、何年経ってもすごろく廻りから脱け出せない。その結果、残りの人生に対する希望を失い、一層抑鬱状態が悪化してしまった」。

こんな可能性は無いのだろうか。

- そうすると「新型うつ」は「軽症レベル」とばかりは言い切れないのではないのだろうか。

「すごろく廻り」から脱け出すために

-

いずれにしろ、このような「すごろく廻り」から脱け出すためには、正しい「目的地」を目指して正しい「選択肢」を選ばなければならない。

だがその「正しい目的地」と「正しい選択肢」とは、いったいどのようなものなのだろうか。

選択肢とすごろくの経路の組合せ

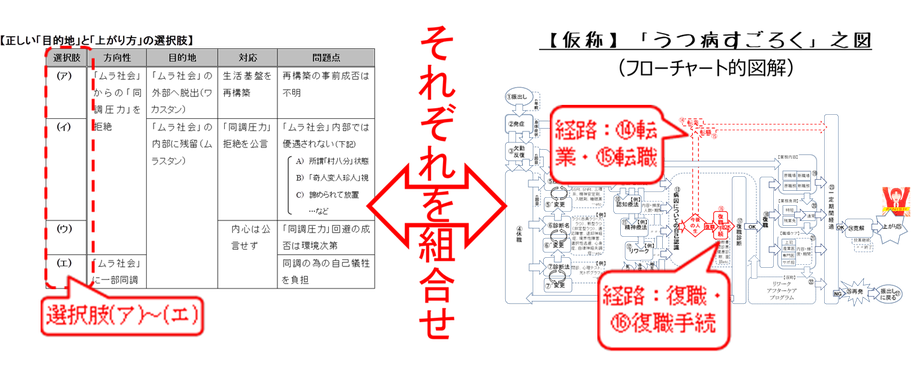

- それではここで、前表「選択肢(ア)~(エ)」と併せて「すごろく図」も思い出してみよう(次の再掲図を参照)。

- ここで注意が必要なのは、前表「選択肢(ア)~(エ)」と「すごろく図」の経路⑭・⑮・⑯は組合せが固定している訳ではなく、どれとどれの組合せも皆あり得るということだ。この次の図の通りである。

-

その中から、一部の組合せについて説明してみよう。

- なおここで誤解の無いようにもう一度お断りしておくと、ここでは「サラリーマンなどと言う職業は辞めてしまいなさい」とか「サラリーマンを辞めないと、うつは治らない」とか言っているのではない。この点念の為お断りしておく。

選択肢(ア)と「すごろく」の組合せ

- さて、例えば選択肢(ア)はどうか。

-

これは

「自分の価値観を一貫できるのかどうかが、自分の人生にとっては最重要課題だ。それはもうゼニカネの問題では無い」

という選択肢である。

-

だがそれは直ちに「経路⑭:転業」や「経路⑮転職」を意味しない。

選択肢(ア)を取った場合でも、「経路⑯」に従っていったん復職した上で、社内で配置転換なり異動希望を申請することもあるだろう。 -

もちろんそれは社内のどこかに行き先が見つけられた場合だ。

前記の「偶然性の原理」の所産かもしれないのだが、「ムラ社会」の文化がそれほど支配的ではない職場が社内のどこかに行先として見つかるかもしれないからだ。

- その場合、降格なり昇進資格の終結なり、給与水準の何らかの変動なりが異動実現の前提条件になっているのならば、「ゼニカネの問題よりも自分の価値観」を優先したことになる。つまり選択肢(ア)を取ったことになる。

選択肢(エ)と「すごろく」の組合せ

- 逆に選択肢(エ)はどうか。

-

これは「ムラ社会」の内部に残留する選択肢だ。既に述べた「要領」などによって「ムラ社会」に対処していく。

- だがそのためには、「同調圧力」の鬱陶しさには今後も耐えていかなければならない。

-

そうすると「どうせ耐えることが必要なら」と、もっと良い待遇条件を求めて転職することもあり得るだろう。

或いは同じ業界の同じような仕事であっても、独立自営に踏み切る人もいることだろう。

-

となると、選択肢(エ)を取った場合でも「経路⑮転職」や「経路⑭:転業」へ進むこともあり得る訳だ。

「ムラ社会」の内部に残留する選択肢(エ)を取った場合でも、必ずしも「経路⑯」に従って復職するとは限らないのだ。

-

つまり、新型うつから脱け出す為には、先ず自分の価値観から今後可能な人生の選択肢を考え、然る後にその具体的な実行方法を考えなければならない。

前者が「選択肢(ア)~(エ)」であり、後者がすごろく図の経路⑭・⑮・⑯とそれ以降の各径路となる。 -

ここでは、選択肢(ア)と「経路⑯」の組合せや選択肢(エ)と「経路⑮転職」や「経路⑭:転業」の組合せなど、その一部の組合せだけについて説明を加えた。だが実際には、「選択肢(ア)~(エ)」とすごろく図の経路⑭・⑮・⑯の両方の、どれとどれの組合せも全て可能性があり得ることだろう。

- ここで、いずれを組み合わせるとしても、次のことだけは確かだ。

-

それは、うつから脱け出す方向性を導き出すためには、自分の価値観に則って両方を正しく組み合わせなければならないということだ。

それによってはじめて、うつすごろくを「上がる」ことができるのだ。

比喩と喩えの表現

-

ある個人がどのような価値観を以って生きていたとしても、その価値観自体には何ら優劣も上下もない。

他人の権利を侵害しない価値観なのであれば、どんな価値観を信じるのかは個人の選択の自由である。

たとえ同じ価値観の持ち主が社会の中で多数派だろうと少数派だろうと関係ない。

- このことをはっきり表現するために、「民族」の概念に喩えて「多民族社会」と言う比喩を用いたのだ。

-

また度々の繰り返しになるが、うつ病の原因は本人が内心で抱いていた何らかの価値観や価値の挫折若しくは喪失に因る。

自分は本当はどんな価値観の持ち主だったのか。

それまで必ずしもそれは自覚できていなかったのかもしれないが、うつ病という代価を払って今やそれは明らかになった。 -

今後うつから脱け出すためには、その価値観に従って生きなければならない。自分の人生は自分の価値観に則って生きなければならないのだ。

- これを再び民族に喩えて言うならば「民族自決」である。

-

そのためには、自分の価値観に対する他人の干渉は排除しなければならない。と言うことは、他人の価値観に対して自分も干渉しないということだ。

繰り返すが、「人は十人十色」「三つ子の魂百まで」なのであり、「貴方は貴方、私は私。貴方とは違うんです」ということなのだ。 - つまりこの「民族自決」は、各自がその内心でそれぞれ実行することなのだ。それ故に「心の中の国」という表現を用いたのである。

第3部のまとめ

- 最後にこの第3部を振り返ってみよう。

-

まず「新型うつ」を例にとり、上記の通り「多民族国家」という比喩を手掛かりにして考えてみた。

その結果「新型うつ」は「ムラ社会」との「カルチャーギャップ」が原因であると判断した。

-

そこで「ムラ社会」のメカニズムと起源について解剖した上で、今後あり得る可能性を展望した。

そしてうつから脱け出す為の選択肢を考え、それをすごろく図上の各経路とどのように組み合わせて実行すべきなのかを検討した。

- これがうつすごろくの「正しい上がり方」なのである。ここ第3部では、新型うつを例にとってその説明を試みた訳である。